Créer avec l’IA, des alternatives écologiques existent

Article publié le 29 septembre 2025

Temps de lecture : 15 minutes

Article publié le 29 septembre 2025

Temps de lecture : 15 minutes

Tiny modèles, modèle alimenté par énergie solaire, résidences artistiques IA et écologie… Si la majorité des artistes s’approprient aujourd’hui les modèles conventionnels des Big Tech, une autre frange de la création contemporaine explore des voies plus sobres et critiques. Moins énergivores, parfois au prix d’un rythme de création ralenti, ces pratiques déplacent notre imaginaire et interrogent les représentations dominantes. Analyse de ces alternatives, avec la présentation de modèles émergents et la mise en lumière de travaux marquants.

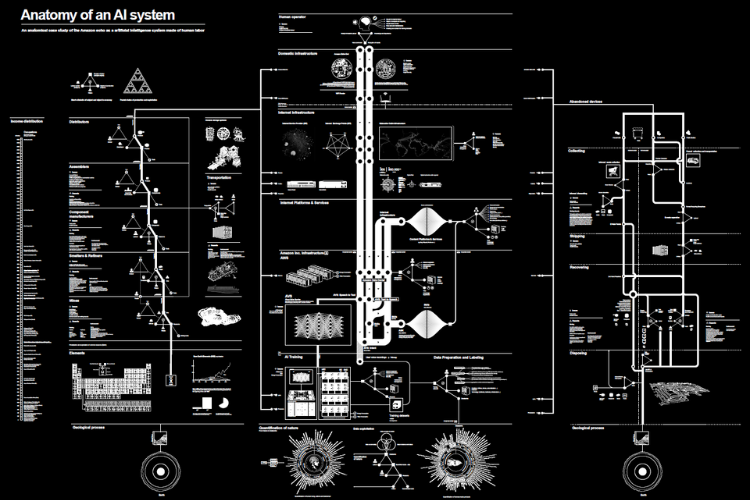

En toile de fond, il y a l’IA générative et ses grands modèles de langage (ChatGPT, Claude, Mistral…). Son coût environnemental, désormais mieux documenté, malgré le manque de transparence des entreprises de la tech, est considérable : consommation énergétique faramineuse liée à l’entraînement, infrastructures colossales, production continuelle de hardwares toujours plus puissants. Ce système capitaliste et extractiviste est magistralement illustré par l’artiste-chercheuse Kate Crawford et l’artiste Vladan Joler dans leur désormais célèbre Anatomy of an AI System. Dans ce contexte, la création assistée par IA peut vite sembler culpabilisante, voire en porte-à-faux avec les valeurs écologiques et sociales d’une partie des artistes de notre époque. Soyons clair : l’IA frugale tient sans doute davantage de l’oxymore que d’une quelconque réalité. Mais pour autant, la création par IA n’est pas condamnée à l’usage des modèles propulsés par les mastodontes de la tech. Il existe autant de manières de faire qu’il existe d’artistes, et certain·es choisissent justement d’emprunter des chemins plus sobres, plus écologiques. Dans un monde du “pour ou contre” – l’IA en l’occurrence – où les points de vue ont tendance à se polariser, il y a une place pour des pratiques alternatives. D’où la nécessité de rendre visibles ces initiatives dissidentes.

Très schématiquement, le fonctionnement de l’IA repose sur trois piliers : un modèle (avec un nombre plus ou moins élevé de paramètres), un jeu de données (dataset) et une puissance de calcul dédiée à l’entraînement. Les LLM et générateurs d’images ou de vidéos les plus connus (Sora, Midjourney…) mobilisent des milliards de paramètres, s’appuient sur des volumes gigantesques de données issues du web et nécessitent une puissance de calcul colossale, rendue possible par les fameux GPU, ces cartes graphiques dont NVIDIA détient aujourd’hui un quasi monopole mondial. Par nature, ces modèles sont donc hautement énergivores, et difficilement compatibles avec les enjeux écologiques : climat, biodiversité, cycle de l’eau… Et cela se joue d’abord sur le plan technique. “C’est le nombre de paramètres d’un modèle qui reste déterminant, car la relation est plutôt linéaire : moins de paramètres équivaut à une inférence plus rapide. L’architecture du modèle influence directement la vitesse d’exécution, l’utilisation de la mémoire et la consommation d’énergie”, explique Charles Bicari, intégrateur multimédia à la SAT à Montréal qui travaille depuis plusieurs mois sur des programmes d’IA appliquée à la création.

Autre caractéristique : leur vocation généraliste. Ces modèles d’IA générative ont la capacité d’accomplir une multitude de tâches, sans se limiter à un usage particulier. Or, dans le champ de la création artistique, les besoins diffèrent sensiblement. “The bigger, the better est-il vraiment un modèle fiable pour la création?” interroge Baptiste Caramiaux, chercheur à l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR), à la Sorbonne Université à Paris. “Il est possible d’éviter les modèles multitâches et de recourir à de petits modèles. L’intérêt, c’est justement qu’ils sont orientés vers une tâche précise. Les artistes peuvent les calibrer, les personnaliser, et ils deviennent alors comme des sortes d’instruments.” Historiquement, nombre d’artistes n’ont pas attendu le boom de l’IA de 2022 pour explorer ces modèles de machine learning. Depuis plusieurs décennies, certain·es les expérimentent déjà, à l’image des recherches menées à l’IRCAM sur la reconnaissance de geste et l’interaction du son. “C’est le cas de Marco Donnarumma ou de Laetitia Sonami, illustre Baptiste Caramiaux, pour d’autres comme Atau Tanaka, c’est même une manière de performer, puisque le modèle est entraîné en live.” Ces petits modèles, décentralisés, offrent également aux artistes un contrôle direct sur leur dataset, relativement léger comparé aux fonctionnements des LLM (lire notre article “les effets du dataset”). La consommation énergétique de ces modèles reste donc modeste, et peuvent également être entraînés sur des serveurs locaux (et non en cloud computing). Un paradigme à rebours du technomaximalisme des géants de l’IA.

Dans cette perspective, plusieurs acteurs de l’écosystème de la création numérique expérimentent de nouveaux modèles, avec l’ambition d’en faire bénéficier la communauté artistique sur le moyen terme. C’est le cas de MUTEK AI ecologies lab, qui a lancé en 2025 un appel à résidence sur le thème IA et écologie. “Nous avions de nombreuses conversations avec des artistes désireux de travailler avec l’IA sans pour autant transiger avec leurs valeurs ou leurs engagements éthiques. L’idée était moins de créer des œuvres que de développer des outils réappropriables par les industries culturelles et créatives, et publiés en open source”, explique Sarah MacKenzie, directrice de MUTEK Forum. Six projets ont ainsi été accompagnés avec l’appui technique de la SAT pour la mise en place de petits modèles fonctionnant avec des micro processeurs (de type Raspberry). Parmi ces projets : You, Me, the Lichen & Spore, une installation immersive utilisant l’IA pour interpréter les données biologiques d’organismes sensibles aux variations environnementales, ou encore Environment Art in The Garden, qui explore la génération de paysages 3D immersifs appliqués au domaine du cinéma d’animation. Ces réalisations, présentées comme des proof of concept lors de la dernière édition du festival, se veulent une première étape. “C’était un point de départ, nous devons poursuivre chaque année avec l’objectif également de pouvoir mesurer l’impact écologique concret de ces projets (ndlr : un calculateur carbone de ce type de modèle a été modélisé par l’université d’Harvard )”, souligne Sarah MacKenzie.

Pour Charles Bicari, qui a assuré le suivi technique des projets, la tâche reste ardue : “Ce sont des implémentations complexes, et il n’existe pas encore de solution out of the box. Malgré cela, nous tenons à rendre accessibles une douzaine de petits modèles via Ossia Score (ndlr : installer le logiciel puis télécharger les modèles adéquates).” De manière générale, la SAT se distingue aujourd’hui dans l’écosystème par une volonté claire de rendre ces recherches visibles et intelligibles, notamment à travers des publications pédagogiques consacrées aux Tiny Models (autrement appelés Machine Learning on Microcontrollers ou TinyML), déjà documentés depuis quelques mois par des publications scientifiques.

Autre initiative remarquable par son ambition : The Feral, un projet qui verra le jour en France en 2026 après l’acquisition récente de 15 hectares de forêt dans le Limousin. Ici, il ne s’agit pas seulement de maîtriser des outils, mais de repenser les conditions mêmes de notre humanité à l’aune des mutations technologiques. The Feral s’ancre donc dans un écosystème vivant et assume pleinement le paradoxe contemporain : “Plus nos technologies se développent, plus la terre s’altère. Nous voulons penser ce paradoxe de l’intérieur, sans chercher à le résoudre, mais à en faire le matériau d’une pratique”, explique sa directrice, Ida Soulard. L’artiste Grégory Chatonsky est associé au projet, avec pour objectif de concevoir des modèles en circuits fermés, alimentés par l’énergie solaire. Contrairement aux infrastructures des géants technologiques, conçues pour traiter des millions de requêtes simultanées, l’IA du Feral sera pensée pour un lieu unique, hors ligne, réduisant ainsi sa consommation. Elle ne visera pas la prétendue omniscience d’une IA généraliste mais un apprentissage limité, spécifiquement adapté à son environnement, explorant des approches alternatives comme le JEPA ou l’apprentissage vidéo. Enfin, elle sera alimentée par énergie solaire. L’IA suivra donc des cycles de veille et de sommeil, à l’image d’un être vivant, remettant en question notre dépendance à la disponibilité permanente. “Cette approche nous conduit à une interrogation : comment nos usages évoluent-ils quand la technologie adopte des rythmes circadiens ? Quand elle s’endort avec la nuit et se réveille avec le soleil ?”, poursuit Grégory Chatonsky. “C’est repenser radicalement notre relation aux outils numériques, en synchronisant l’artificiel avec le naturel, et en substituant à la disponibilité permanente l’intermittence.”

Ces modèles alternatifs restent cependant complexes à développer. Le projet Choral Data Trust Experiment des artistes Holly Herndon et Mat Dryhurst en est l’illustration. Depuis 2024, Serpentine et Future Art Ecosystems, une structure visant à construire une infrastructure pour le développement de l’art et des technologies, portent cette création. L’objectif : tester de nouvelles approches de gouvernance des données d’entraînement de l’IA ; un sujet périphérique mais qui touche de près celui de l’écologie. Une publication relatant le bilan de l’expérience, et tout particulièrement le rôle central joué par les institutions culturelles dans le développement de modèle alternatif, la nécessité d’accéder à des ressources conséquentes et à une expertise technique. Autrement dit, sans politique, sans soutien, difficile d’imaginer des modèles alternatifs largement adaptés par les artistes (lire notre article “le coût réel de l’IA générative”).

Une autre difficulté tient à la mise en place technique de ces modèles open source. Dans un précédent article (IA, logiciels propriétaires ou open source), nous expliquions que, contrairement aux logiciels propriétaires – bénéficiant d’interfaces ergonomiques et d’une puissance marketing – les modèles open source, malgré des ressources disponibles (tutoriels, bibliothèques, communautés actives…), demeurent souvent plus austères, plus techniques à configurer, et plus confidentiels. D’autant plus confidentiel lorsqu’il s’agit de modèles reconnus pour leurs qualités environnementales. “Si tu n’es pas passionné par le sujet, il est très difficile d’avoir accès aux bonnes ressources”, témoigne l’artiste Léa Collet, qui explore les interconnexions entre botanique, vivant et technologie. “Je fais beaucoup d’interventions en milieu scolaire, et c’est souvent complexe d’y déployer une IA open source sur les appareils des élèves.” Son projet, Racines, présenté au BAL, a pour une fois été réalisé, par pragmatisme donc, avec des logiciels propriétaires.

La démarche de Léa Collet mérite d’être observée attentivement. “Je passe un an à faire un projet, à trouver une dynamique collective”, confie-t-elle. Son œuvre Digitalis est née d’ateliers menés dans un collège de Tourcoing. Pendant plusieurs mois, des collégiens ont exploré, à travers des ateliers initiatiques, les liens entre nature et technologies. Suivirent des sessions d’écriture de scénarios autour d’une idée simple et poétique : imaginer les collégiens se métamorphosant en plantes. Les jeunes ont ensuite adressé leurs questions à des scientifiques, nourrissant ainsi une partie documentaire et de recherche. La dernière étape s’est jouée sur le terrain des modèles open source, déployés en local. Les visages des élèves sont ensuite filmés puis transformés en fleurs. Un procédé qui vient déconstruire deux mythes entretenus par les géants de la tech : celui de l’individualisation d’une pratique créative – ici balayée par la participation de tout un groupe – et celui de la productivité, généralement mesurée à la rapidité d’exécution. Dans sa dernière œuvre, Deepscape : Longitudinal, l’artiste chercheur Hugo Scurto a travaillé sur un modèle d’IA générative à partir de données issues de son observation du cap Morgiou dans le parc naturel des Calanques, à Marseille. Lui aussi revendique une création qui prend le rythme de son sujet. “La collecte des données sonores, visuelles et personnelles s’est étendue sur une année, explique-t-il, je jonglais avec des contraintes environnementales, comme la fermeture du Parc national des Calanques à cause du vent ou la présence trop nombreuse de touristes.” Au final, il aura fallu une année de collecte du dataset, plus une année pour concevoir et réaliser une forme qui lui semblait cohérente.

Ces exemples de réappropriation du processus sont ainsi résumés par l’artiste Justine Emard : “En tant qu’artiste, on n’a pas la main sur tout, mais on a la main sur l’écosystème de l’œuvre”. Elle illustre son propos avec son installation-jeu vidéo Chim[AI]ra (2024). Dans ce projet, l’une des données centrales est l’activité même de la carte graphique de l’ordinateur : l’écosystème représenté dans le jeu évolue en fonction des couches d’image rendues. “J’ai voulu établir des correspondances entre ce qui se passe physiquement dans le monde et ce qui se joue dans le jeu. C’est une manière de revenir à une sorte d’anatomie de l’image : comprendre comment le jeu vidéo est composé.” Ainsi, l’univers virtuel de l’œuvre, d’abord foisonnant d’effets visuels, s’épure progressivement. À mesure que la consommation de la carte graphique décroît, donnée rendue visible par un graphique intégré, l’image se réduit à sa structure essentielle, jusqu’aux wireframes.

Si l’enjeu est, côté pile, de redéfinir les modalités de création par IA, il réside, côté face, dans l’affirmation d’un discours artistique capable d’interroger nos représentations de cette technologie. À ce titre, de nombreux artistes travaillent non seulement avec l’IA, mais aussi sur l’IA, en en faisant un objet critique. Citons plusieurs créations récentes. Avec Carbon Technostructure , actuellement soutenu par OHME, Guillaume Slizewicz s’attache à rendre visible ce qui, d’ordinaire, demeure occulté : le coût environnemental des processus computationnels, et plus spécifiquement de la consommation énergétique des GPU. Autre exemple, dans Echologic , présenté à Octobre Numérique, Sébastien Thon aborde quant à lui la question du temps long. L’œuvre imagine une intelligence artificielle retournant à la terre, dialoguant avec un potager en permaculture voisin pour interroger nos responsabilités écologiques. Enfin, Cry to the Water de l’artiste Chipo Mapondera, ouvre le champ écologique aux problématiques postcoloniales. Cette expérience immersive convoque une IA nourrie de savoirs écologiques ancrés dans des traditions ancestrales tunisiennes et zimbabwéennes, afin de répondre à la pénurie d’eau, à la crise climatique et aux enjeux de justice des ressources.

Face au modèle univoque imposé par les Big Tech, toutes ces structures et artistes cité·es prouvent une chose : une IA alternative, plus en adéquation avec les défis environnementaux de notre monde est non seulement possible, mais nécessaire.