Collaborer pour mieux préserver ? Le défi de la conservation des œuvres sonores

Article publié le 15 septembre 2025

Temps de lecture : 12 min

Article publié le 15 septembre 2025

Temps de lecture : 12 min

La conservation des œuvres numériques posent des questions complexes : comment faire face à l’obsolescence des logiciels ? Comment assurer la pérennité des créations quand les environnements informatiques demeurent rarement interopérables ? Ou quand les protocoles divergent d’une structure à l’autre ? Longuement abordées dans un précédent article, ces questions se révèlent d’actualité pour la création sonore, alors qu’une plateforme collaborative pour la conservation verra le jour en fin d’année.

Depuis plusieurs décennies, la création sonore – qu’il s’agisse de composition musicale, de design sonore ou d’installations multimédias – s’appuie sur l’essor des technologies numériques et immersives. Mais si la conscience de la fragilité de ce patrimoine grandit, les pratiques de conservation demeurent, elles, encore trop marginales. Ce déficit ne s’explique pas uniquement par un manque de moyens humains ou financiers. Il tient aussi à l’absence de protocoles partagés et de bases de données communes, pourtant indispensables pour assurer la pérennité des œuvres. Comme le souligne Julien Ottavi, artiste-chercheur et directeur artistique d’APO33 , un projet culturel nantais à la croisée de l’art sonore et des arts numériques : “Archiver, documenter est un travail qui demande du temps, alors même que ce n’est pas la mission première des artistes, des organisateur·rices ou des technicien·nes.” À titre de comparaison, l’IRCAM est une des rares structures ayant des moyens humains : ici l’archivage et la documentation constituent une étape incontournable de chaque création. Ce travail exige une énergie considérable, mais il est systématiquement intégré au processus. “La dizaine de réalisateurs en informatique musicale de l’IRCAM se charge d’archiver et de documenter. On dédie toujours un temps après la création”, explique ainsi Serge Lemouton, l’un des “RIM” de l’institution parisienne.

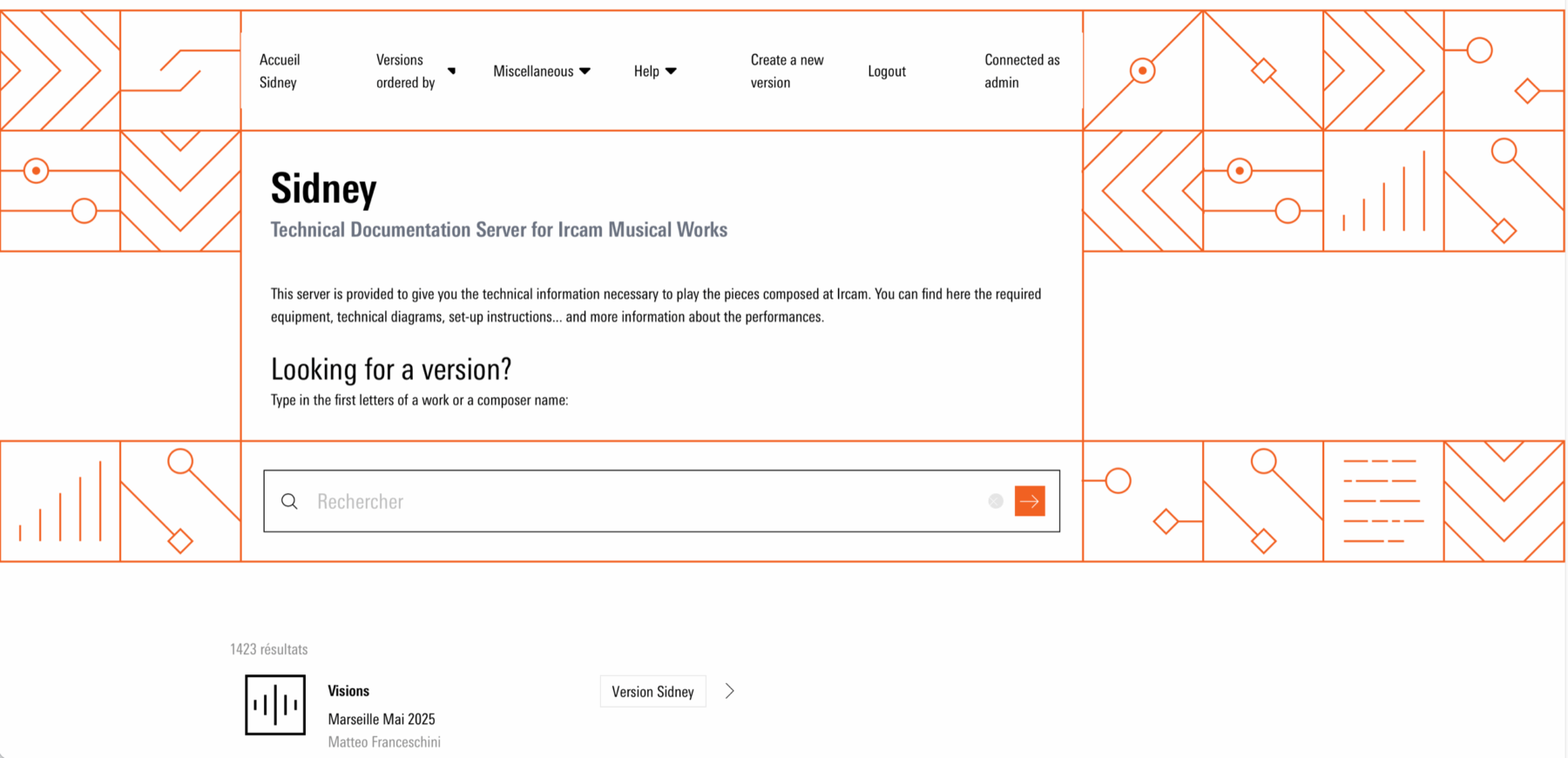

Encore faut-il savoir quoi conserver, et dans quel but. Faut-il privilégier la conservation de l’œuvre finale ? Le processus de création qui l’a rendue possible ? Ou bien les deux à la fois ? Ces interrogations, loin d’être théoriques, conditionnent l’avenir même de la diffusion. “On conserve pour une diffusion en ligne, en format physique, pour une plateforme dédiée ?” s’interroge ainsi Julien Ottavi. À l’IRCAM, l’ambition est de rendre possible la réactivation d’une œuvre, sa re-performance dans le futur. Comme le rappelle Serge Lemouton : “Cela signifie décrire précisément le dispositif technique utilisé : les logiciels, les patchs, les vidéos, la lumière, les synthétiseurs, etc. Cette documentation, c’est la clé, le véritable mode d’emploi.” Pour centraliser ce travail, l’institution nourrit une base de données interne, baptisée Sidney, destinée à archiver et documenter chaque création. Mais cette démarche, pourtant exemplaire, révèle d’emblée ses limites à l’échelle du secteur de la création sonore : il n’existe pas de modèle unique de documentation, pas de normes universelles. Et la question se complexifie davantage encore à l’ère de l’hybridation, où les pratiques sonores se déploient dans une variété de formes et de formats potentiellement infinie.

Historiquement les enjeux de diffusion et de préservation ont été envisagés du côté des éditeurs de musique, soucieux de garantir la perception des droits d’édition et d’exécution des œuvres. Dans cette même logique, la galerie d’art sonore ((le son 7)), située à Capestang dans le sud de la France, adopte une politique de conservation dont l’attention se porte davantage sur l’œuvre elle-même que sur les conditions techniques de sa production. La responsabilité est ainsi transférée aux collectionneur·euses, invité·es à convertir les fichiers en cas d’évolution des formats. “Nous utilisons le format .wav, mais nous anticipons l’arrivée d’un autre format dans les années à venir. La conversion vers différents formats est autorisée”, explique Andy Footner, cofondateur de la galerie. Cette latitude est d’ailleurs inscrite noir sur blanc dans les contrats de cession de droits : l’acheteur dispose du « droit de reproduction de l’œuvre, aux fins de réaliser des copies par tous procédés et sur tous supports, aux seules fins de l’usage privé et de la bonne conservation de l’œuvre, sans que ces copies puissent être communiquées à quiconque”. Mais si le rôle de la galerie est d’assurer la diffusion et la transmission des œuvres, il reste un point crucial à élucider : comment préserver, au-delà du fichier sonore, les moyens concrets de rejouer et de faire vivre une création sonore ?

À titre d’exemple, observons la politique documentaire développée par Apo33. La structure a mis en place une méthodologie systématique d’enregistrement et d’archivage de l’ensemble de ses activités : “Depuis 1999, nous avons mis en place une méthode d’enregistrement sonore systématique de tous nos événements, œuvres, processus artistiques et matériels, avec une mise en valeur sur nos serveurs de façon 100 % autonome”, rappelle Julien Ottavi. Aujourd’hui, le protocole est particulièrement structuré : à chaque événement, une station spécifique est dédiée à la documentation. Les équipements d’enregistrement et de diffusion sont optimisés afin d’assurer à la fois la mémoire et la valorisation des productions. “Nous avons une machine dédiée pour l’enregistrement et le streaming audio uniquement, au minimum en stéréo et/ou en multipiste avec le logiciel Ardour, pour une post-production en studio par la suite et, éventuellement, une sortie sur Fibrr Records ou une mise en ligne pour archivage si les enregistrements ne sont pas valorisés officiellement. Et une machine dédiée pour le streaming et l’archivage vidéo multiplateformes (Twitch, YouTube, Facebook et PeerTube).” On retrouve cette politique de conservation chez d’autres structures, à l’image du studio de création sonore Les Ensembles 2.2. “« Pour chaque projet, en sus de la sauvegarde logicielle classique, on exporte piste par piste, avec et sans traitements. On ajoute également les sons de base, ainsi qu’une description des traitements et de leur usage. Cela nous permet de reconstituer le puzzle dans les cas où nous devons intervenir sur les créations initiales, quel que soit le temps écoulé. C’est pensé pour des experts, capables de reproduire la création avec les outils disponibles à un instant donné.” explique Gaëtan Gromer, directeur de la structure strasbourgeoise. Cette logique de conversation est intégrée par différentes parties prenantes des projets, notamment les développeurs.

“Aux Ensembles 2.2, on a développé une solution logicielle pour la création sonore géolocalisée : l’application GHO. J’ai sensibilisé le développeur à l’importance de la rétrocompatibilité et à l’idée d’un outil communautaire. Concrètement, tous nos projets passent par la même application. Ça nous permet de maintenir le code, et il existe une fonctionnalité qui permet d’exporter ton projet sous forme de fichier zip avec toutes les informations nécessaires à la conservation” ajoute Gaëtan Gromer. Ces exemples illustrent la grande diversité des pratiques et des moyens mobilisés pour préserver les œuvres numériques, alors même que la plupart des structures et des artistes demeurent, faute de moyens, dans l’impossibilité de mettre en place de telles politiques.

Fort de ce constat, une première conclusion est ainsi formulée par Serge Lemouton : “En France, il existe beaucoup d’initiatives de conservation. Mais on constate que ce sont des projets qui ne sont pas très durables ou qui reposent sur des personnes concernées par le sujet. Ça montre toute la dimension du sujet, qui doit être pris dans un aspect plus large de politiques culturelles.” Autrement dit, il ne s’agit pas de déléguer la question de la conservation sonore aux seules structures, mais bien de leur donner les moyens d’accéder à des conditions pérennes de préservation. Jusqu’à présent, le sujet a mobilisé de nombreuses institutions, à travers des campagnes d’inventaires et de numérisation qui ont permis de sauvegarder une part du répertoire emblématique. De multiples dépôts témoignent aujourd’hui de ces efforts : la base de données électroacoustique de la SEAMUS (The Society for Electro-Acoustic Music in the United States), la mediaartbase du ZKM, ou encore celles de l’INA-GRM. D’autres fonds, comme celui de l’EMS (Experimental Music Studio de l’Université de l’Illinois), sont encore en cours de traitement.

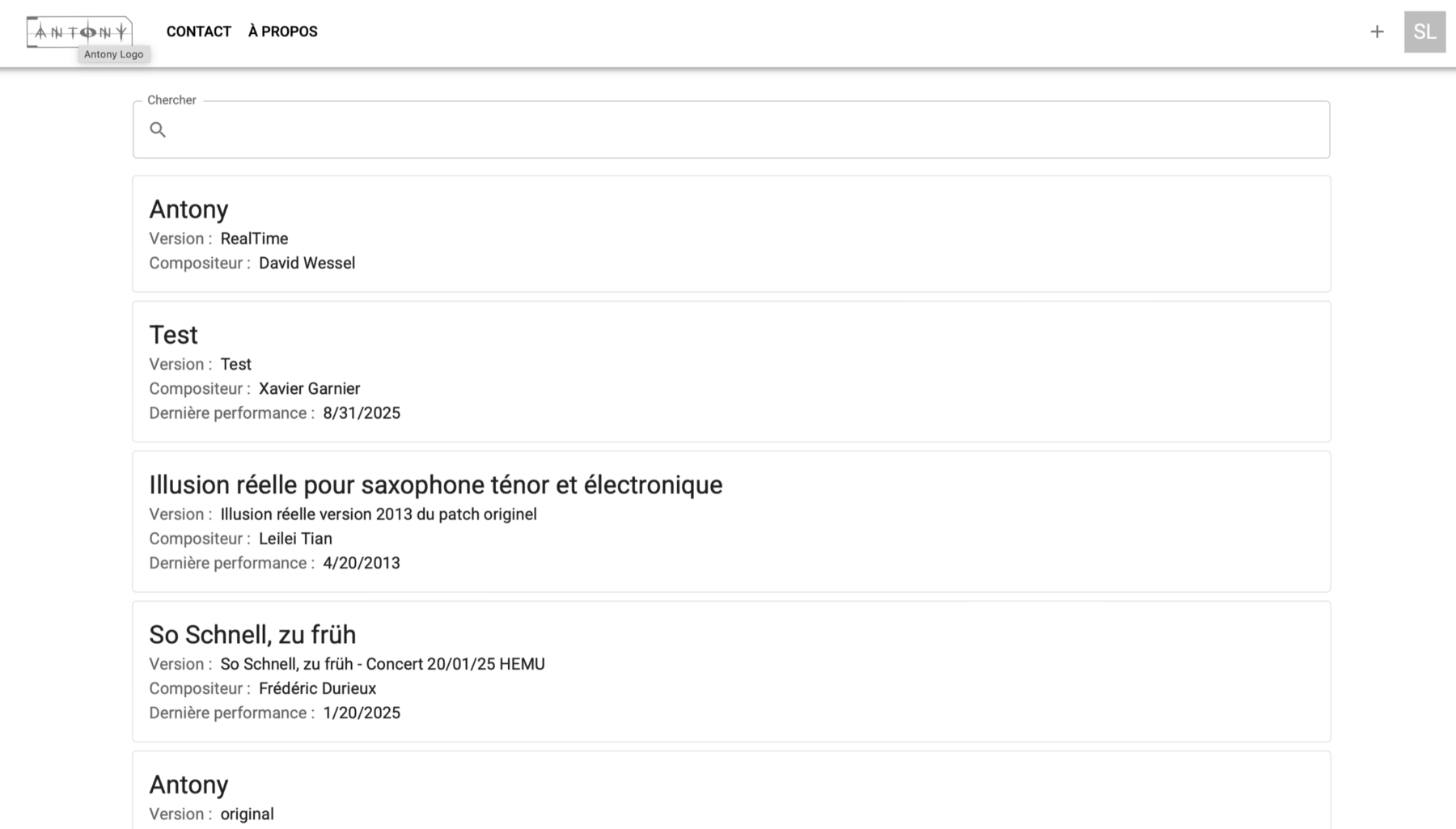

Jusqu’à présent, aucune initiative institutionnelle pérenne n’avait permis d’organiser de manière systématique la documentation et la sauvegarde des logiciels, patchs et environnements propres aux musiques numériques. Héritier de ces tentatives éparses, un groupe de travail a cependant lancé un projet d’ampleur, dont la mise en œuvre est prévue pour la fin de l’année 2025. Son ambition ? Mettre en place une préservation collaborative de la musique avec électronique, à travers un dépôt numérique distant d’environnements logiciels et la constitution d’une base de données documentaire. Une première étape décisive vers la conservation du processus artistique des œuvres sonores numériques. Baptisé projet Antony, ce consortium est porté par le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, avec le soutien du Ministère de la Culture. Parmi la douzaine de structures partenaires, on retrouve l’IRCAM, la Maison de la Musique Contemporaine, plusieurs Centres Nationaux de Création Musicale (Grame, GMEM, GMEA, CIRM, Césaré, La Muse en Circuit…), mais aussi la BnF ou l’UMR STMS (Sciences et Technologies de la Musique et du Son). “La plateforme en open source sera en ligne en janvier 2026, hébergée par le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. On commence à ouvrir pour des bêta-tests”, précise Serge Lemouton qui participe activement au groupe de travail.

Concrètement, Antony est une plateforme collaborative à destination des organisations culturelles et des artistes. Elle offrira, d’une part, une interface d’édition de métadonnées permettant de documenter les œuvres musicales numériques selon un modèle de données dédié, et d’autre part, un système de dépôt conçu pour héberger, versionner et partager les contenus numériques qui définissent ces œuvres. L’objectif est double : améliorer la pérennisation, la recherche et la diffusion du répertoire utilisant les technologies numériques, tout en facilitant le partage, la traçabilité et la réutilisation des contenus entre les utilisateurs.

Mais cette plateforme sera-t-elle réellement adaptée à la diversité des créations sonores numériques ? Le projet Antony s’est précisément construit sur une phase d’étude des pratiques existantes : “Nous avons eu une étape d’observation des pratiques dans les musées qui accueillent des installations sonores. Il y a des protocoles dont on s’inspire. On voulait voir si notre modèle, qui fonctionne bien pour nous, pouvait convenir à d’autres structures. Une installation comporte beaucoup de variables”, rappelle Serge Lemouton. Antony repose aussi sur une logique de logiciel libre, avec la possibilité pour les utilisateur·rices de développer de nouveaux services selon leurs besoins. Mais cette démarche ne saurait dispenser d’une réflexion plus large sur la documentation des œuvres immersives, où il s’agit autant de rendre compte du processus artistique que de l’expérience sensorielle et émotionnelle suscitée chez le public. Une telle approche supposerait aussi d’ouvrir le dialogue avec les sciences humaines (anthropologie, sociologie, sciences cognitives…) afin d’intégrer l’étude des publics à la documentation des œuvres.

Finalement au cœur de ces enjeux, deux maîtres mots s’imposent : coopération et mutualisation. Que toutes les structures et les artistes puissent s’appuyer sur des outils communs, afin d’éviter que ne disparaissent des pans entiers de notre patrimoine sonore et numérique. D’autant que de nombreux acteur·rices, à l’image de l’Espace Gantner ou du réseau HACNUM – qui a mis en place un groupe de travail consacré à la conservation et porté par l’artiste-chercheur Jean-François Jégo – sont mobilisé·es depuis plusieurs années sur le sujet (revoir la table ronde “Collectionner et conserver les oeuvres d’art numérique”). Reste maintenant à relever ce défi collectivement !